照顧家人:南漂歸家

張云梅祖祖輩輩生活在杉嶺鄉楓香村,踏踏實實地做著農民。2000年高中畢業后,面對既不占天時,也不占地利的老家,毅然乘上南下的列車,去廣東追逐自己的夢想。在廣東,張云梅當過餐廳服務員,進過工廠,每干一行都得心應手,收入較為滿意,每年都有大幾萬元的積蓄,并一步一步地當上了某服裝廠的部門管理,還有近二十萬元的存款。

在外漂泊久了,父母年邁了,孩子也該上學了,是時候回家照顧父母小孩了。張云梅和家人商量,決定回家搞養殖。

“2007年父親的一場大病,更堅定了我回鄉創業的想法,”張云梅笑呵呵的說,父母養育了我們幾十年,含辛茹苦把我們撫養大,如今,他們年老體弱多病,我們做兒女的,不能老想著掙錢,要多在家里陪陪他們才是最好的孝順,回鄉創業,既能夠照顧父母、小孩,又能夠掙錢,兩全齊美的事情,何樂而不為呢。

返鄉創業:科技養殖走上致富路

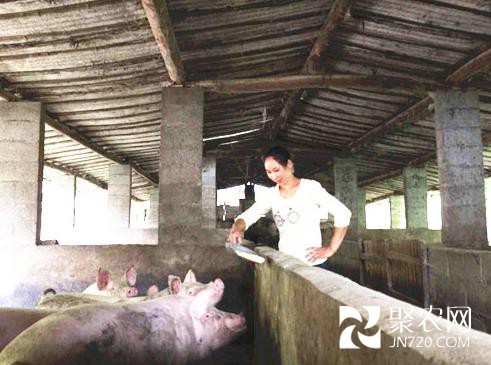

說干就干,2008年底,張云梅利用在外打工積蓄的20萬元,在她的老家楓香村龍洞側灣,修建生豬圈舍200平方米,并從黔江區五里鄉雨潤養殖場買回了10頭優良母豬,搞起了養殖。

養殖說簡單也不簡單,說難也并不難,關鍵要有技術、要搞好防疫。張云梅深深的明白,對于養殖,自己完全是個“門外漢”,缺乏的是經驗和技術,于是,她買回《豬的飼養管理技術》、《豬的人工授精技術》、《獸醫學》、等書籍,不斷的學習,并到其它養殖場去學習他們先進的養殖經驗,參加區畜牧局舉辦的每一期畜禽養殖培訓班。功夫不負有心人,經過不斷的學習、不斷的實踐,張云梅領會掌握了很多先進的養殖技術與經驗。

張云梅把她學習到的、總結到的那些養殖經驗運用到自己的生豬養殖過程中去,并且有什么問題主動虛心的向鄉畜牧站技術人員請教,逐漸的,從一個養殖“門外漢”變成了養殖能手。

張云梅一臉微笑地告訴記者,現在杉嶺鄉畜牧站專業技術人員實行包片獸醫責任制度,每一個月都有專業技術人員去到她的養殖場,指導她做好防疫、消毒,做好飼養管理,幫助她解決養殖技術上的難題。

這幾年,張云梅的生豬養殖規模逐步擴大,通過幾年自繁自養,不斷擴群,現存欄150頭(包括基礎母豬30頭),年出欄100頭商品豬,實現產值20萬元。通過這幾年的生豬養殖,她家蓋起了兩樓一底的漂亮洋房,買了車,卡里的存款多了起來,生活奔上了小康。

“錢賺到了,還能夠每天跟父母、小孩、老公在一起,全家人其樂融融的在一起。”張云梅笑呵呵的說,當初決定回家搞養殖,這條路真的選對了。

面對未來:盼帶動鄉鄰共致富

當談及未來的打算,張云梅若有所思的說:“現在,我的養殖場已經具備一定的規模,而且通過多年的養殖實踐和不斷的學習,參加畜牧局舉辦的專業知識培訓,養殖技術也比較成熟,下一步,她打算擴大養殖規模,并成立生豬養殖專業合作社或是家庭農場,讓其他老百姓也參與到生豬養殖中來,幫助他們實現共同富裕。”

“力爭今年底,存欄生豬300頭,出欄商品豬200頭,實現產值40萬,比上年翻一番。”張云梅激動的說,如今,環境保護越來越重要,自己的養殖場還存在著一定的環保問題,她將有效利用“豬-沼-菜”這一舉措,不斷改善養殖場的環保問題,同時,充分利用養殖場的糞便,修建沼氣池、種菜,完美的實現“豬-沼-菜”,既有效的保護了環境,同時,沼氣取代電,借約電源;同時,利用糞便種植有機蔬菜,既解決環境污染問題,又能夠通過蔬菜種植實現另一條致富路。